Recommendedおすすめ商品

-

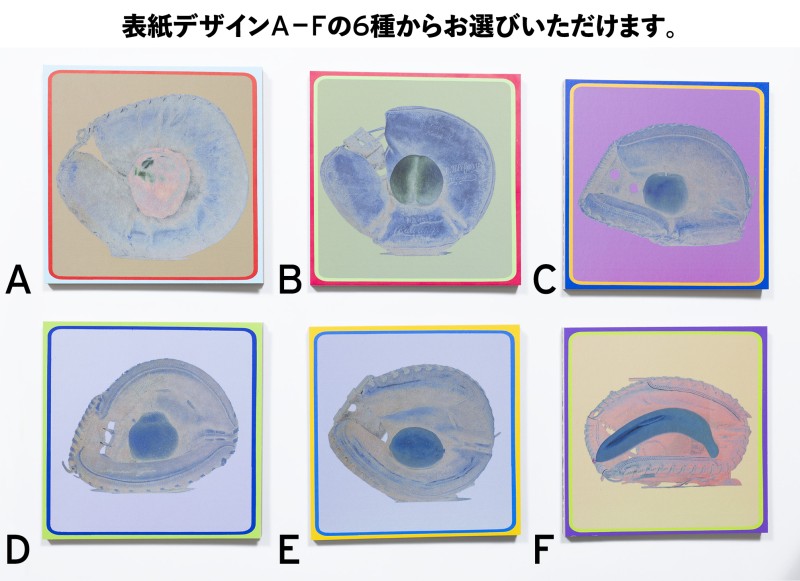

「⾦⽒徹平 森千裕」展カタログ

¥55,000(税込)

-

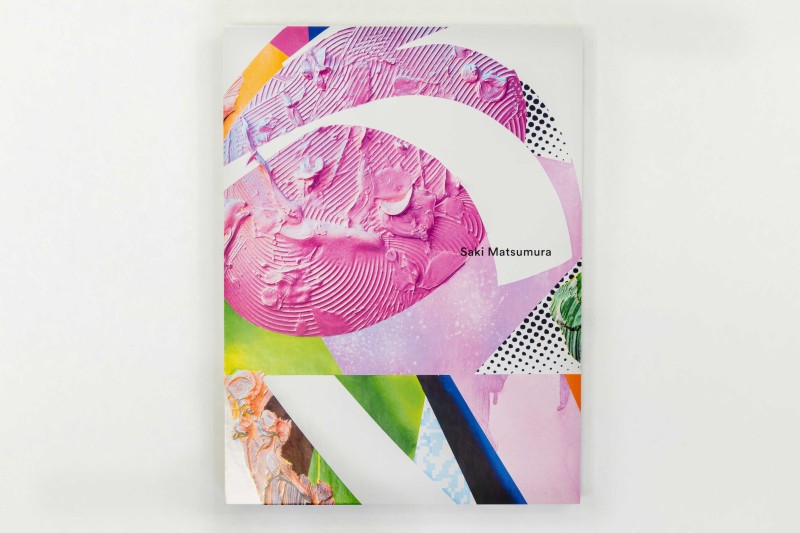

松村咲希 作品集

¥3,500(税込)

-

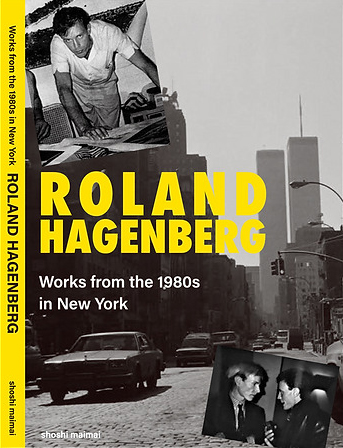

Works from the 1980s in New York_Roland Hagenberg

¥3,520(税込)

-

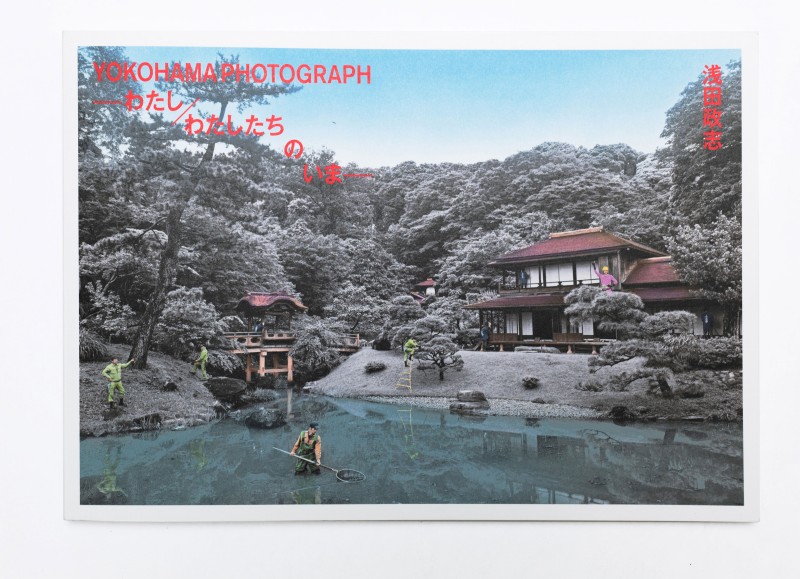

KAAT EXHIBITION 2023 浅田政志 展 YOKOHAMA PHOTOGRAPH -わたし/わたしたちのいま- カタログ

¥2,500(税込)

-

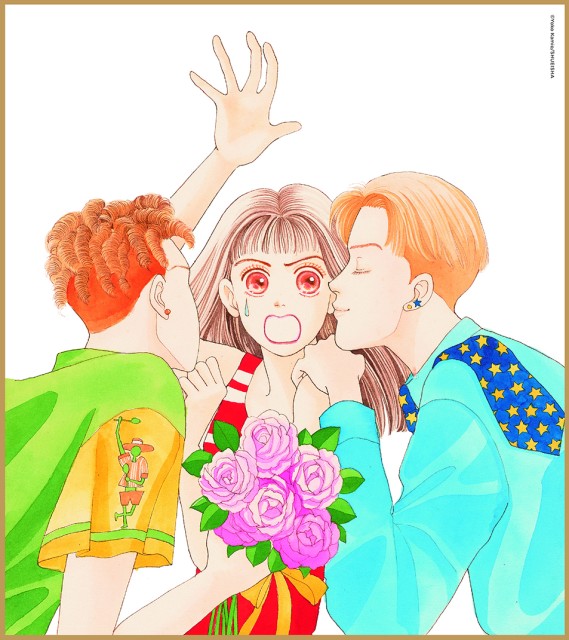

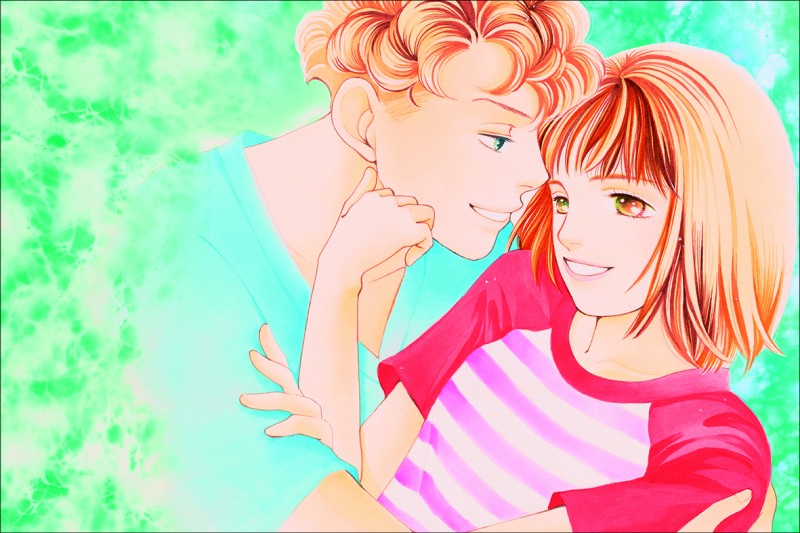

花より男子展 -Jewelry BOX- 一筆箋1

¥440(税込)

-

花より男子展 -Jewelry BOX- 色紙1

¥1,650(税込)

-

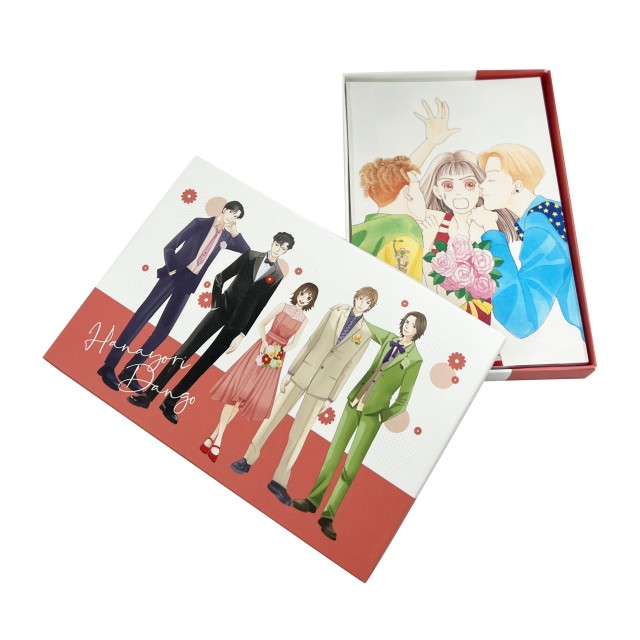

花より男子展 -Jewelry BOX- ポストカードセット

¥3,520(税込)

-

花より男子展 -Jewelry BOX- ポストカード12

¥154(税込)